新しい月を迎えて

新しい月を迎えて

2024-05-01

連休開けの子どもたちは、家族と楽しく過ごした出来事を嬉しそうに伝え合いながら日常の園生活に戻っていきました。乳児クラスでは、家庭でゆっくりと過ごしたことで久しぶりの登園に涙をみせつつも、すぐに保育者のもとを離れて笑顔で遊び始める様子がみられました。子どもにとって家庭でのゆったりとした時間と関わりは、何よりの栄養だと感じます。

連休開けの子どもたちは、家族と楽しく過ごした出来事を嬉しそうに伝え合いながら日常の園生活に戻っていきました。乳児クラスでは、家庭でゆっくりと過ごしたことで久しぶりの登園に涙をみせつつも、すぐに保育者のもとを離れて笑顔で遊び始める様子がみられました。子どもにとって家庭でのゆったりとした時間と関わりは、何よりの栄養だと感じます。

先日、新入職員研修会で法人の理念を学ぶなか、「愛の原体験」を語り合う機会がありました。遠い記憶としてとどめられていたその感覚を改めて言葉にすることによって、私たちもまた、愛される喜びを知る一人として子どもに関わるものであることを深く心に刻むときとなりました。

子どもたちは、家庭と園での生活において様々な関わりをもちながら成長していきます。時には思うようにいかない葛藤や悲しい経験もしますが、ありのままを受容され愛されている感覚の積み重ねが、成長の土台となっていくことを私たち大人は心に留めて過したいと願います。

今月から、「保育参加」が始まります。保育の中に入っていただくことを通して、子どもの心の成長や葛藤を共に感じていただけると幸いです。

新しい月を迎えて

2024-04-01

お子さまのご入園ご進級おめでとうございます。

お子さまのご入園ご進級おめでとうございます。

遅い桜の開花と共に新年度の一週間が過ぎ、慣れ保育の時間も少しずつ長くなった0歳児の元気な泣き声が響くようになりました。昨年度末から新たな環境で過ごし始めた子どもたちは、探索をしながら新しい玩具で広くなった保育空間を満喫しています。クラスの枠を超えた異年齢での関わりや、子どもが主体的に遊びやその空間を選ぶ取り組みを続けてきたことにより、年度替わりの新しい環境も大きな混乱なく自然に受入れて過ごす子どもたちの姿をみると、「アタリマエ」を超えた経験の積み重ねの大切さを感じます。

今年度は、新たな取り組みとして、「保育参加日」をもうけました。保護者の方にも保育に参加していただき、子どもと一緒に遊びながら園生活や子ども理解を深めていただけたらと思います。また、地域の方の見学日とあわせて情報交換の場や給食の試食会も計画していますので、是非ご予定ください。

今年度も、お子様やそのご家庭の安心となる保育運営に努めて参りますので、保護者の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

新しい月を迎えて

2024-03-01

寒暖差の激しい日々が続いていますが、木々の芽吹きや暖かい日の風の香りが春を知らせてくれています。

寒暖差の激しい日々が続いていますが、木々の芽吹きや暖かい日の風の香りが春を知らせてくれています。

保育園では、9日(土)に第21回の卒園証書授与式が予定され、卒園児の巣立ちの準備を始めています。緊張しつつも少し誇らしげな表情で式練習に臨む子どもたちをみながら、初めて家庭から離れて保育園で過ごした姿を思い出します。不安で涙しながらも保育園を安心な場所として受入れ、好きなことや好きな友だちをみつけて笑顔になっていく子どもの姿は保育園全体の大きな喜びでした。しかし、子どもたちにとっての長い園生活は、笑顔だけでは過ごせない様々な出来事や経験も多くあります。思いが伝わらない苛立ちややりたいことがうまくいかない悔しさ、友だちとの関わり方など、成長と共に様々な葛藤がありました。それら一つ一つを乗り越えていくために、どれだけご家庭の励ましと支えがあったことでしょう。たくましく成長した子どもたちの姿に、私たち保育者は多くのことをおそわりました。

社会では、育児の情報があふれ、子育ての正解を求めて迷い、情報通りにいかない子育てに疲れてしまう育児が増えています。しかし、子どもがどんな状況にあっても、ありのままを受け止め、「あなたはだいじょうぶ」と励まし続けるご家庭の愛情こそが、子どもの未来の礎となり糧となるのだと思います。そして、保育園もその一端を担わせていただく働きに努めていきたいと願います。

保護者の皆様には、今年度の保育園運営にご理解とご協力を賜りまして心より感謝申し上げます。

新しい月を迎えて

2024-01-01

新しい年を迎えました。休み明けに登園した子どもたちが笑顔で新年の挨拶を交わす姿に喜びと感謝があふれます。元旦に発生した能登半島地震で多くの方が被災され、今この時も様々な不安を抱え困難な状況のなかで生活されていることに心が痛みます。4・5歳児の礼拝では、被災された方々のことを思いながら子どもたちと共に祈る時をもっています。被災された方々が心身共に安心して過ごせる日常が戻ることを心から祈りお見舞いを申し上げます。

新しい年を迎えました。休み明けに登園した子どもたちが笑顔で新年の挨拶を交わす姿に喜びと感謝があふれます。元旦に発生した能登半島地震で多くの方が被災され、今この時も様々な不安を抱え困難な状況のなかで生活されていることに心が痛みます。4・5歳児の礼拝では、被災された方々のことを思いながら子どもたちと共に祈る時をもっています。被災された方々が心身共に安心して過ごせる日常が戻ることを心から祈りお見舞いを申し上げます。

被災地では、保育施設も避難所として用いられたとの話がありました。保育園は緊急時の避難場所としての役割だけでなく、被災した家庭の子どもたちの居場所や心の安定を支援していく場所としても備えていくことの重要性を感じます。そのために、これからも保護者の皆様、そして地域の方々との関係を深めていく保育運営を大切にしたいと考えます。

本年も、子どもたちとそのご家庭、関係者の皆様の健康が守られることを心から祈り、よりよい保育運営に努めていきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

新しい月を迎えて

2023-12-01

アドヴェントクランツにあかりがつくと 神の子イエス様のお誕生が近くなる

まことの光 イエス様のお誕生をみんなが待っていますみんなが待っています

アドヴェントクランツにあかりがつくと 神の子イエス様のお誕生が近くなる

子どもさんびか『アドヴェントクランツに』より

アドヴェント(待降節)に入り、子どもたちは週ごとの礼拝で増えるキャンドルの灯りを楽しみにしながら過ごしています。今週は、4本目のろうそくに灯りがともり、いよいよ25日にはクランツの中央にある白いろうそく(イエス様のろうそく)に灯りをともしてクリスマスを祝います。保育園では、クリスマスを待つアドヴェント期間に、多くのことを子どもたちと考え祈りながら過ごしてきました。

病気でつらい思いをしている人のところにもクリスマスの喜びがあるように。

戦争をして体や心が傷ついている人のところにもクリスマスの喜びがあるように。

さみしさや苦しさをもっている人のところにもクリスマスの喜びがあるように。

本当のクリスマスの平和は、すべての人に希望と喜びをもたらします。私たちはクリスマスの平和を願い、自分だけの喜びでなく自分以外の人に向ける思いやりや祈りをもってクリスマスを迎えたいと思います。

先日、4.5歳児のクリスマス祝会がおこなわれ、5歳児によってクリスマスページェント(降誕劇)がささげられました。2000年前の時代背景や自分が演じる役の気持ちを想像し、緊張しつつも一生懸命演じる姿は会場にいる多くの方々の心に響き、クリスマスの喜びを共にすることができました。どうぞ各ご家庭でも素敵なクリスマスをお迎えください。

新しい月を迎えて

2023-11-01

「木枯らし1号」の知らせを耳にすると、思わず『北風小僧の寒太郎』の歌を口ずさみたくなります。幼い頃に季節と共に味わったり楽しんだりした経験は、長い年月が経っても毎年その季節と共に原風景としてよみがえり心が温かくなります。子どもたちの未来にもそのような瞬間があることを想像しながら、この実り豊かで美しい自然を存分に感じ、子どもと共に多くの恵みに感謝しながら毎日を過ごしたいと思います。

「木枯らし1号」の知らせを耳にすると、思わず『北風小僧の寒太郎』の歌を口ずさみたくなります。幼い頃に季節と共に味わったり楽しんだりした経験は、長い年月が経っても毎年その季節と共に原風景としてよみがえり心が温かくなります。子どもたちの未来にもそのような瞬間があることを想像しながら、この実り豊かで美しい自然を存分に感じ、子どもと共に多くの恵みに感謝しながら毎日を過ごしたいと思います。

10月末に年長児ばら組が矢切にあるサツマイモ畑にお芋掘りにでかけました。一面に広がるサツマイモ畑で、子どもたちは存分に思いのままサツマイモ掘りをおこない、2時間近く夢中になって掘り続ける子どもや、畑の中の虫やうまれたばかりのねずみの赤ちゃんを見つけたりと小さな命にもふれることができました。楽しくそして貴重な経験の場となりました。

持ち帰ったお芋は、焼き芋にして分け合って食べたり、クラスのクッキングや園内交流での芋スタンプに使うなど、11月下旬まで多くの収穫物をもちいた食育として展開していきます。様々な経験を通して、食を分かち合う楽しさや喜びが心の栄養としても育まれていくことでしょう。

インフルエンザ、胃腸炎等の感染症が流行する時期です。子どもの体調について平常時との違和感を見逃さないようご家庭と園との連携を大切にしていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。

新しい月を迎えて

2023-10-01

10月に入り、急激な気温の変化がみられています。近隣でのインフルエンザ多発情報に緊張感をもちつつも、子どもや職員の体調管理をより丁寧におこないながら、秋の自然を存分に楽しみ、豊かな実りに感謝して過ごしたいと思います。

10月に入り、急激な気温の変化がみられています。近隣でのインフルエンザ多発情報に緊張感をもちつつも、子どもや職員の体調管理をより丁寧におこないながら、秋の自然を存分に楽しみ、豊かな実りに感謝して過ごしたいと思います。

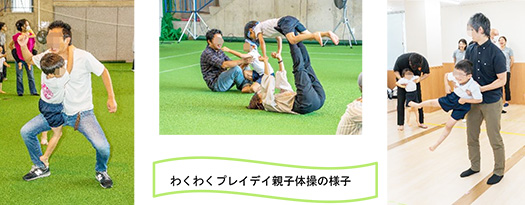

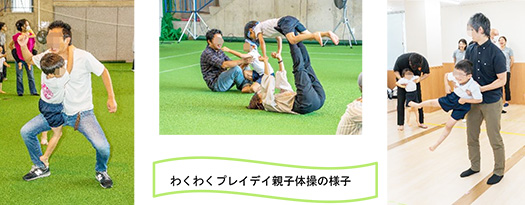

9月末におこなわれた3歳児から5歳児の『わくわくプレイデイ』では、それぞれ1時間という短い時間のなかで、親子のふれあいと子どもの成長の喜びが凝縮したとても楽しいひとときとなりました。ご参加くださいました保護者の皆様に心から感謝申し上げます。特に親子体操では、子どもが保護者の方に全信頼をおいて様々な動きに挑戦し、保護者の方もその信頼を全身で受けとめながら大きく成長した“我が子の重み”を感じておられる姿がとても印象的でした。

子育てにおいて、必要に応じたスキンシップは数えきれないほどありますが、無条件のスキンシップは子どもの成長と共に減少傾向にあるといわれます。しかし、人が育つうえで精神的(心の)成長や脳の発達に一番重要なことは、触覚経験(触れること、触れ合うこと、触れられること)を保障することです。乳幼児期に無条件のスキンシップを多くとることは、親子の絆をより深めるだけでなく、子どもの心身の成長に大きく関わるのです。「読書の秋」「スポーツの秋」「食欲の秋」と様々に秋を楽しむ中で、子どもとのスキンシップを存分にとれる機会をつくってみてください。

新しい月を迎えて

2023-09-01

朝夕に秋の風を感じ、涼やかな虫の音が響くようになりました。猛暑の日々が続いた今夏ですが、子どもたちは、水遊びや感触遊び、造形遊びなど様々な経験を楽しむことができました。また、園全体での交流保育が進められ、兄弟姉妹や異年齢で関わり、多くの刺激を受けながら過ごすことができました。

朝夕に秋の風を感じ、涼やかな虫の音が響くようになりました。猛暑の日々が続いた今夏ですが、子どもたちは、水遊びや感触遊び、造形遊びなど様々な経験を楽しむことができました。また、園全体での交流保育が進められ、兄弟姉妹や異年齢で関わり、多くの刺激を受けながら過ごすことができました。

子どもたちは、園生活が安定すると、「人、物、場所」に多くの興味や関心をもち意欲的に関わって生活するようになります。その生活をとおして、身近な環境からの様々な刺激をうけとめ、自分から主体的に関わり充実感や満足感を味わいます。子どもにとっての保育環境は、これらを十分に経験できる場とゆったりと安心してくつろげる居場所があるということがとても大切です。施設整備によって整えられていく環境だけでなく、クラスをこえた交流や活動が広がり、保育者が全園児の育ちを見守りながら保護者の皆様と共に悩みや喜びを共有していく環境づくりに努めていきたいと思います。

新しい月を迎えて

2023-08-01

猛暑が続くなか、こどもたちは屋上での水遊びや保育室内で涼を感じる夏ならではの遊びを楽しんでいます。しかし、近隣では手足口病やヘルパンギーナの他、夏風邪による喉や胃腸の炎症が長引く様子もみられていますので、体調管理をしっかりと行っていきたいと思います。健康管理は24時間の子どもの生活を考慮していきますので、家庭での生活において保護者の方が気付かれた小さな変化や違和感がありましたら登園時や連絡アプリで是非お伝えください。

猛暑が続くなか、こどもたちは屋上での水遊びや保育室内で涼を感じる夏ならではの遊びを楽しんでいます。しかし、近隣では手足口病やヘルパンギーナの他、夏風邪による喉や胃腸の炎症が長引く様子もみられていますので、体調管理をしっかりと行っていきたいと思います。健康管理は24時間の子どもの生活を考慮していきますので、家庭での生活において保護者の方が気付かれた小さな変化や違和感がありましたら登園時や連絡アプリで是非お伝えください。

0歳児の入所が増え、元気な泣き声が保育室に響いています。欲求や違和感を泣くことで懸命に発信するその姿に生きる力の素晴らしさを感じます。異年齢で関わる延長保育時間では、赤ちゃんの泣き声をきいて「どうして泣いているの。」と保育者に尋ねる子どもがいます。すると保育者は、「赤ちゃんはね、お話しできない代わりになんでも泣いておしえてくれるのよ。だからなんで泣いているか一緒に見ていてね。」と応えます。時には小さな手や頬に触れてみたいと手を延ばし驚いて泣かれてしまうこともありますが、自分より小さく弱く幼い存在を愛おしむ気持ちや自然な関わりが育まれることを祈りながら見守っていきたいと思います。

今月は、子どもと「平和」を祈る時を大切にします。災害や戦禍で困難な状況にある方々のことを祈り、私たちもまた困難があってもそれを超えて平和がもたらされることを。

新しい月を迎えて

2023-07-01

梅雨明け間近の夏空が続くようになりました。暑い毎日で戸外での水遊びが楽しい時期です。当園では、コロナ以前にオーニングが設置された屋上でプール遊びをおこなっていました。しかし、猛暑で予想以上に気温や湿度が上昇することもあり、近年は健康や安全面を考慮して室内で涼をとる感触遊びを中心に楽しんでいます。水遊びやプール遊びを意欲的に取り組むようになるためには、「安心」「楽しさ」を感じることが大切です。安全な環境で、無理なくゆっくりと水の感触を楽しんでいけるよう備えていきたいと思います。

梅雨明け間近の夏空が続くようになりました。暑い毎日で戸外での水遊びが楽しい時期です。当園では、コロナ以前にオーニングが設置された屋上でプール遊びをおこなっていました。しかし、猛暑で予想以上に気温や湿度が上昇することもあり、近年は健康や安全面を考慮して室内で涼をとる感触遊びを中心に楽しんでいます。水遊びやプール遊びを意欲的に取り組むようになるためには、「安心」「楽しさ」を感じることが大切です。安全な環境で、無理なくゆっくりと水の感触を楽しんでいけるよう備えていきたいと思います。

今年度から、ICTシステムの連絡帳機能を用いてご家庭との連携をとるようになり、保護者の皆様には毎日の入力にご協力をいただきまして感謝申し上げます。全国的にも保育施設でのICTシステム導入は加速的に進められており、施設の取り組み、子どもの生活や育ちの情報がより早くより簡単な方法で共有できるようになりました。しかし一方では、子どもからの言葉を聞く前に情報を得ることができるため、お迎え時の会話が少なくなったり、家庭内での伝えあいによる子育ての悩みや喜びの共感が減ってしまうことを懸念しています。子どもからの言葉を待ち、言葉を交わし合うからこそ伝わるぬくもりや安心感を大切にしながら、よりよいICTシステムの活用を進めていきたいと願っています。

« 古い記事

連休開けの子どもたちは、家族と楽しく過ごした出来事を嬉しそうに伝え合いながら日常の園生活に戻っていきました。乳児クラスでは、家庭でゆっくりと過ごしたことで久しぶりの登園に涙をみせつつも、すぐに保育者のもとを離れて笑顔で遊び始める様子がみられました。子どもにとって家庭でのゆったりとした時間と関わりは、何よりの栄養だと感じます。

連休開けの子どもたちは、家族と楽しく過ごした出来事を嬉しそうに伝え合いながら日常の園生活に戻っていきました。乳児クラスでは、家庭でゆっくりと過ごしたことで久しぶりの登園に涙をみせつつも、すぐに保育者のもとを離れて笑顔で遊び始める様子がみられました。子どもにとって家庭でのゆったりとした時間と関わりは、何よりの栄養だと感じます。

お子さまのご入園ご進級おめでとうございます。

お子さまのご入園ご進級おめでとうございます。 寒暖差の激しい日々が続いていますが、木々の芽吹きや暖かい日の風の香りが春を知らせてくれています。

寒暖差の激しい日々が続いていますが、木々の芽吹きや暖かい日の風の香りが春を知らせてくれています。 新しい年を迎えました。休み明けに登園した子どもたちが笑顔で新年の挨拶を交わす姿に喜びと感謝があふれます。元旦に発生した能登半島地震で多くの方が被災され、今この時も様々な不安を抱え困難な状況のなかで生活されていることに心が痛みます。4・5歳児の礼拝では、被災された方々のことを思いながら子どもたちと共に祈る時をもっています。被災された方々が心身共に安心して過ごせる日常が戻ることを心から祈りお見舞いを申し上げます。

新しい年を迎えました。休み明けに登園した子どもたちが笑顔で新年の挨拶を交わす姿に喜びと感謝があふれます。元旦に発生した能登半島地震で多くの方が被災され、今この時も様々な不安を抱え困難な状況のなかで生活されていることに心が痛みます。4・5歳児の礼拝では、被災された方々のことを思いながら子どもたちと共に祈る時をもっています。被災された方々が心身共に安心して過ごせる日常が戻ることを心から祈りお見舞いを申し上げます。

「木枯らし1号」の知らせを耳にすると、思わず『北風小僧の寒太郎』の歌を口ずさみたくなります。幼い頃に季節と共に味わったり楽しんだりした経験は、長い年月が経っても毎年その季節と共に原風景としてよみがえり心が温かくなります。子どもたちの未来にもそのような瞬間があることを想像しながら、この実り豊かで美しい自然を存分に感じ、子どもと共に多くの恵みに感謝しながら毎日を過ごしたいと思います。

「木枯らし1号」の知らせを耳にすると、思わず『北風小僧の寒太郎』の歌を口ずさみたくなります。幼い頃に季節と共に味わったり楽しんだりした経験は、長い年月が経っても毎年その季節と共に原風景としてよみがえり心が温かくなります。子どもたちの未来にもそのような瞬間があることを想像しながら、この実り豊かで美しい自然を存分に感じ、子どもと共に多くの恵みに感謝しながら毎日を過ごしたいと思います。 10月に入り、急激な気温の変化がみられています。近隣でのインフルエンザ多発情報に緊張感をもちつつも、子どもや職員の体調管理をより丁寧におこないながら、秋の自然を存分に楽しみ、豊かな実りに感謝して過ごしたいと思います。

10月に入り、急激な気温の変化がみられています。近隣でのインフルエンザ多発情報に緊張感をもちつつも、子どもや職員の体調管理をより丁寧におこないながら、秋の自然を存分に楽しみ、豊かな実りに感謝して過ごしたいと思います。

朝夕に秋の風を感じ、涼やかな虫の音が響くようになりました。猛暑の日々が続いた今夏ですが、子どもたちは、水遊びや感触遊び、造形遊びなど様々な経験を楽しむことができました。また、園全体での交流保育が進められ、兄弟姉妹や異年齢で関わり、多くの刺激を受けながら過ごすことができました。

朝夕に秋の風を感じ、涼やかな虫の音が響くようになりました。猛暑の日々が続いた今夏ですが、子どもたちは、水遊びや感触遊び、造形遊びなど様々な経験を楽しむことができました。また、園全体での交流保育が進められ、兄弟姉妹や異年齢で関わり、多くの刺激を受けながら過ごすことができました。 猛暑が続くなか、こどもたちは屋上での水遊びや保育室内で涼を感じる夏ならではの遊びを楽しんでいます。しかし、近隣では手足口病やヘルパンギーナの他、夏風邪による喉や胃腸の炎症が長引く様子もみられていますので、体調管理をしっかりと行っていきたいと思います。健康管理は24時間の子どもの生活を考慮していきますので、家庭での生活において保護者の方が気付かれた小さな変化や違和感がありましたら登園時や連絡アプリで是非お伝えください。

猛暑が続くなか、こどもたちは屋上での水遊びや保育室内で涼を感じる夏ならではの遊びを楽しんでいます。しかし、近隣では手足口病やヘルパンギーナの他、夏風邪による喉や胃腸の炎症が長引く様子もみられていますので、体調管理をしっかりと行っていきたいと思います。健康管理は24時間の子どもの生活を考慮していきますので、家庭での生活において保護者の方が気付かれた小さな変化や違和感がありましたら登園時や連絡アプリで是非お伝えください。 梅雨明け間近の夏空が続くようになりました。暑い毎日で戸外での水遊びが楽しい時期です。当園では、コロナ以前にオーニングが設置された屋上でプール遊びをおこなっていました。しかし、猛暑で予想以上に気温や湿度が上昇することもあり、近年は健康や安全面を考慮して室内で涼をとる感触遊びを中心に楽しんでいます。水遊びやプール遊びを意欲的に取り組むようになるためには、「安心」「楽しさ」を感じることが大切です。安全な環境で、無理なくゆっくりと水の感触を楽しんでいけるよう備えていきたいと思います。

梅雨明け間近の夏空が続くようになりました。暑い毎日で戸外での水遊びが楽しい時期です。当園では、コロナ以前にオーニングが設置された屋上でプール遊びをおこなっていました。しかし、猛暑で予想以上に気温や湿度が上昇することもあり、近年は健康や安全面を考慮して室内で涼をとる感触遊びを中心に楽しんでいます。水遊びやプール遊びを意欲的に取り組むようになるためには、「安心」「楽しさ」を感じることが大切です。安全な環境で、無理なくゆっくりと水の感触を楽しんでいけるよう備えていきたいと思います。